Dari Mimpi Kecil ke Catatan Sejarah: Delapan Tahun RBAN

Oleh: Hasan Achari Hrp

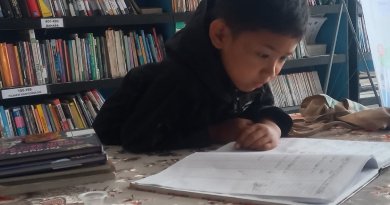

Minggu pagi itu, riuh rendah suara memenuhi ruang pertemuan Rumah Baca Anak Nagari (RBAN). Ruangan sederhana berukuran 14 x 5 meter, yang sekelilingnya dipenuhi buku-buku berbagai genre yang tersusun rapi di dalam rak, menjadi pusat denyut literasi di nagari Gadut, Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Aroma debu yang terangkat sapu bercampur dengan wangi kertas tua, sementara tawa pecah ketika pengurus menemukan “koleksi langka” yang sudah lama terselip di antara tumpukan.

Sejak berdiri delapan tahun lalu, RBAN bukan hanya tempat membaca. Ia menjadi saksi berbagai peristiwa literasi: sirkulasi buku yang tak pernah surut, diskusi hangat, hingga pelatihan pemberdayaan masyarakat yang merangkul siapa saja yang ingin belajar. Di sini, buku bukan sekadar benda mati, melainkan jembatan pengetahuan yang menyatukan orang-orang yang percaya bahwa membaca dapat mengubah hidup.

Pagi itu, di antara pengurus yang sibuk membersihkan ruang sambil berdiskusi terkait program selanjutnya, hadir seorang tamu, Fadila Rahmah, mahasiswi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam ini sudah akrab dengan RBAN sejak awal tahun 2025. Kedatangannya bukan untuk meminjam buku, melainkan untuk melengkapi penelitian tentang perjalanan RBAN, yang kini telah menyelesaikan Seminar Proposal.

Sejak 2019, RBAN memang sering menjadi objek penelitian mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Namun penelitian Fadila berbeda. Dengan latar Sejarah Peradaban Islam, ia ingin menangkap “jejak” yang ditinggalkan RBAN. Pertanyaan kritis pun muncul dari pengelola saat pertama kali ia datang: “Mengapa RBAN dijadikan objek penelitian? Apa hubungannya dengan sejarah?”

Fadila menjawab dengan tenang, “Sebuah komunitas dapat menjadi bagian dari sejarah ketika mampu bertahan lebih dari lima tahun dan terus berkembang.” Namun, ada satu syarat penting: ia harus menemukan bukti otentik pendirian RBAN pada 2017, terutama dokumentasi peresmiannya. “Dosen pembimbing mempertanyakan terkait bukti itu. Tanpa dokumentasi, kisah perjalanan RBAN terasa kurang lengkap,” katanya.

Permintaan itu memantik percakapan hangat dengan Ketua RBAN. Pertanyaan semacam ini jarang muncul; kebanyakan orang puas mengetahui tahun berdirinya, tanpa mempersoalkan rekam jejak visualnya. Namun, bagi sejarah, bukti-bukti itu adalah nadi yang menghidupkan cerita.

Dari sana, kisah bergeser pada awal mula RBAN berdiri. Bukan TBM yang lahir dari program pemerintah, RBAN adalah Taman Bacaan Masyarakat mandiri, tak terikat pada PKBM atau SKB. Ia muncul dari keresahan seorang pendidik yang melihat jurang antara masyarakat dan buku, sekaligus terinspirasi oleh impian sederhana seorang anak berusia 3,5 tahun yang ingin punya perpustakaan sendiri di rumah agar teman-temannya bisa ikut membaca.

Tak ada peresmian dengan potong tumpeng atau gunting pita. Yang ada hanya sebuah ruang keluarga 4 x 5 meter di belakang rumah yang disulap menjadi rumah baca. Rak-rak buku bekas dibeli dari tetangga, dan gerakan literasi dimulai dengan 200 buku koleksi keluarga. RBAN hadir tanpa sorak sorai atau tepuk tangan, tapi tetap setia membuka ruang-ruang pengetahuan bagi masyarakat.

Kini, delapan tahun berselang, RBAN terus bertumbuh di jalan literasi. Meski ruangnya sederhana, dinding-dindingnya menyimpan ratusan cerita: tentang anak-anak yang menemukan dunia baru lewat buku, pemuda-pemuda yang belajar berdiskusi, dan masyarakat yang pelan-pelan membuka diri pada pengetahuan. Dari mimpi kecil seorang anak, RBAN menjelma menjadi rumah bagi mimpi-mimpi yang lebih besar, menulis sejarahnya sendiri, satu halaman demi satu halaman.

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.